(投稿日) (最終更新日)

お墓づくりを検討された時に、みなさん最初にお考えになるのが、墓所選びです。

安易に墓地を選んでしまうと、後から「こんなはずでは無かった!」等と後悔することがあります。

霊園の規定で、指定の石材店で無いと工事が出来なくて、高額の墓石を購入しなければならないとか、後々考えもしなかった費用が発生することがあります。

墓地選びでご質問が多いのが、墓地と霊園の違いについてです。

一般的に墓地といえば、寺院にあるものや、地域の墓地をいい、霊園というとそれ以外の、広々とした公園墓地をいいます。

しかし墓地や霊園といった名称では無く、何処が運営しているかで大きくそのメリット、デメリットに違いが出てきます。

一生に一度の買い物ですから、後々後悔が無い様に、慎重に選びたいものです。

ここでは、墓地霊園選びのポイント、代表的な公営墓地、民営墓地、寺院墓地のメリット、デメリット、よくあるご質問のご説明をして参ります。

墓地選びのポイント

立地条件

お墓は購入したら終わりではありませんから、お参りに行きやすい所が一番です。

ご自宅の近くでなくても、交通の便を考慮することはとても重要になります。

距離だけでなく、交通の便が良ければ案外時間がかからずに行けたりします。

電車やバス、車を使用した場合など、色々のルートを想定しておきましょう。

また、静かで海や山が見える場所等、周辺環境を考えることもいいでしょう。

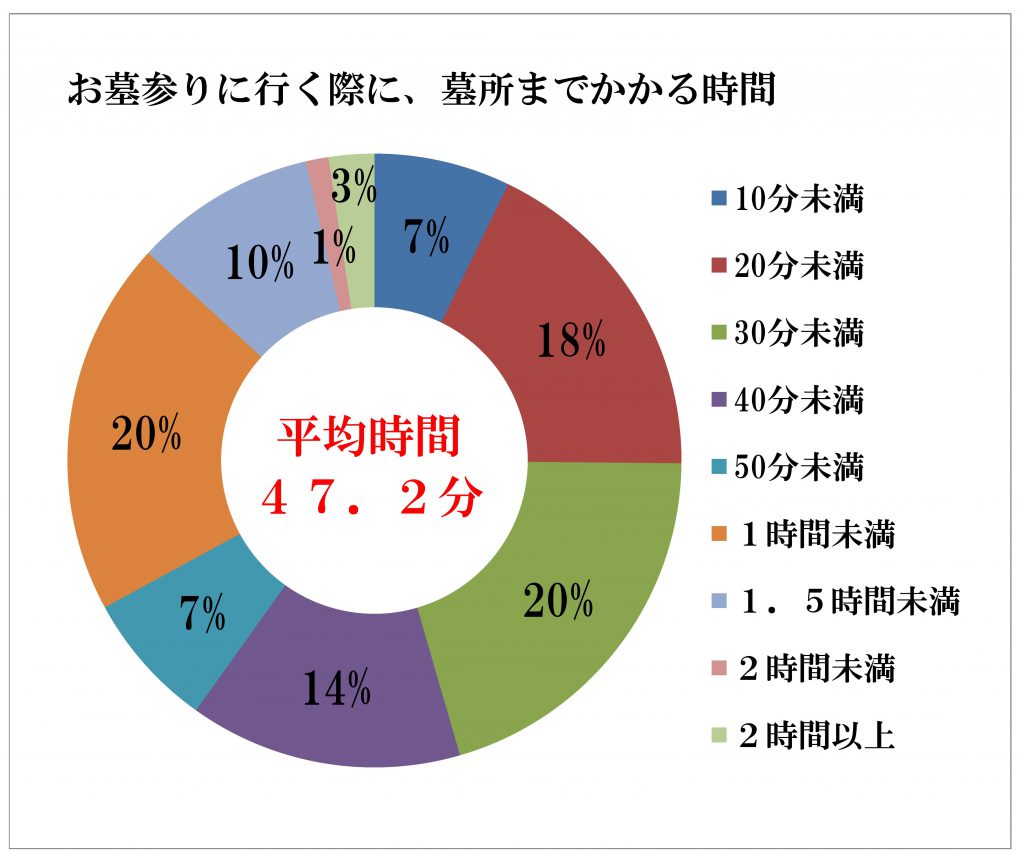

霊園までの移動時間は平均47.2分

墓地・霊園までの移動時間で、ボリュームゾーンは「30分未満」の層。

「1時間未満」などにも分散されているため、平均時間は47.2分となりました。

※平均時間の算出は、それぞれの選択枠の中間値を使用。

90%近くの方が、自宅から墓所までの所要時間をお考えのようです。

都市部では、電車やバスの交通手段のアクセス時間が多いですが、地方では殆どが車での移動時間でした。

宗旨・宗派

墓地によっては、受け入れてくれる宗旨・宗派が限定される場合があります。

また、今まで宗旨・宗派不問でも、お墓を建てたら特定の宗派に変わらなければならない場合もありますので、承継する方を含めて先々どうしたいかを、相談するのがいいでしょう。

寺院墓地のお墓を求める場合は、入檀家契約(檀家になること)が付いてくることが、ほとんどです。

檀家になると、お寺を維持するための護持会費や寄付が発生します。

環境・管理

墓地の施設をしっかり確認するためには雨の日の見学をおすすめします。

雨の日は、水が溜まりやすい場所や水はけの悪い場所がわかります。

水はけの悪さは、地下の納骨棺(カロート)に、良くない影響を及ぼすことがあります。

日当たりが悪くジメジメした墓所の墓石には、カビやコケが生えやすくなります。

近くに樹木があると、落ち葉でお掃除が大変です。

日当たりが良く、風通しが良いところは、湿気がこもらず、お墓の手入れもしやすくなります。

また、桶や柄杓等の整理整頓、植え込みや芝の手入れなど、管理や運営体制が整っているかどうかも確認しましょう。

管理事務所がなく、管理人も備品も置かない所もありますので、あらかじめ確認しましょう。

設備

豪華な設備や高価な備品が備わっていなくても、駐車場や水道施設は必要です。

法要施設、休憩所、売店、レストラン、送迎バスや、バリヤフリー対応のお参りしやすい霊園もありますので、設備も含めてご検討ください。

墓地はパンフレットやホームページで見るだけではなく、購入する前に、必ず現地に足を運ぶようにしましょう。

費用

お墓にかかる費用は、霊園・墓地に支払う「永代使用料」、石材店に支払う「墓石費用」が必要です。

永代使用料が安くても、墓石費用が高ければ、なんにもなりません!

最終的にいくらなのか、総額で検討をしてください。

永代使用料とは

墓地を個人で勝手に造ることは、法律(墓埋法)によって禁じられています。

墓地として使用できるのは、地方自治体・財団法人・宗教法人によって経営され、各自治体からの認可を受けた場所のみですから、公営・民営の霊園や、寺院の墓地を使用することとなります。

永代使用料とは、その霊園・寺院の墓地の土地を永代に渡って使用する権利を取得するための料金の事です。

「買う」のではなく、「借りる」権利が永代使用権です。

不動産のように所有権を買い取るわけではないので、「取得税」「相続税」「固定資産税」等の対象外です。

墓地を管理しているお寺や霊園の所有物なので、それぞれの霊園や墓地の「使用規定」が契約内容となります。

永代使用料を支払った墓地は、継承者がいる限り永代に渡って使用し続けることができますが、継承者がいなくなり、管理料を支払えなくなった場合、使用権は無くなります。

ここに注意!

墓所を使用するか、しないかに関わらず、また、墓地の管理者に永代使用権を返還しても永代使用料は戻りません。

また、使用権を遺族に継承ことはできますが、永代使用権を他人に譲渡・転売することはできません。

永代使用料は、霊園・寺院の立地条件や開発費用、地価、交通アクセス、設備の充実などで、金額が変わります。

また、同じ霊園内でも、墓地の方角や区画が角地の場合だと、お参りや掃除がしやすいため、人気も高く、こういった好立地な区画は他の区画にくらべて割増し料金になっている場合もあります。

寺院墓地では、墓地の購入時に、檀家になることが条件になっている事が多く、将来的に寄付金が発生する可能性がある事なども視野にいれて墓地を選ぶ必要があります。

手あつい供養をして頂けますが、お坊さんは選べません!

墓地を購入したら毎年一定の管理料を寺院や霊園の管理者に支払います。

参道の整備や水道料金、水回りのメンテナンス、緑地、休憩所などの共有スペースの維持管理が行われます。

寺院墓地では、管理料ではなく、護寺会費やお布施という名目で納める場合があります。

公営霊園は、比較的安い管理料ですが、民営霊園や寺院墓地は高いです。

毎年支払いますが、長い年月を考えると維持費が安いので、公営墓地が人気です。

年管理料の相場(2平米)の目安は、公営墓地なら年間で、千円~数千円、民営墓地なら年間で1~2万円、寺院墓地なら年間1~2万円ほどですが、地域やお寺で違います。

墓石代は石材店に支払う費用ですが、寺院墓地や民営霊園の場合は、基本的に石材店が決められています。

その石材店でしか墓石の建立が出来ませんので、高額で販売されます。

公営墓地では、指定がありませんので、ご自分で石材店が選べます。

公営霊園、民営霊園、寺院墓地のメリット、デメリット

墓地でも、霊園でも、それぞれにメリット・デメリットがあります。

ここでは、代表的な公営霊園、民営霊園、寺院墓地の特徴と注意点のご説明をいたします。

(例外の霊園もございますので、お確かめいただきます様お願い申しあげます)

公営墓地

| 経営主体 | 都道府県、市町村、地域墓地(市町村の補助あり)で、行政が運営する霊園です。 |

|---|---|

| 申し込み資格 | 宗旨宗派は不問。ただし「住民である、お骨がある、居住年数」などの規定が、自治体で違いますから、窓口でお確かめください。 |

| 募集時期 | 自治体で違いますが、年1回が多いですが、最近地方では随時受け付けている所も有ります。 |

| 費用 | 永代使用料、管理料が格安です。石材店も指定が無いので、墓石も安くつくれます。 |

| 墓地の形態 | 自治体で違いますが、広い敷地に樹木や草花を配した公園墓地が、増え、新しい霊園は、バリヤフリーの所も増えてきています。 |

| メリット | 管理も行き届いて、指定の石材店は無いが、施工等の規定を設けて担当者が確認をしてくれるので安心。 (地域墓地でまれにですが、指定石材店があるので注意) 永代使用料、管理料が安い。 経営母体が自治体なので、つぶれる心配が無い。 |

| デメリット | お骨が手元にあることが条件の場合が多い。 住民表が運営する自治体にあり、居住年数等の条件が付く事がある。 自宅から離れていたり、大規模霊園では、お墓参りのシーズンに、大渋滞になることがある。 公営の墓地事情の悪い地域も有り抽選でなかなか当たらないこともあります) |

民営墓地

| 経営主体 | 公益法人、宗教法人で、行政以外の団体が運営します。 |

|---|---|

| 申し込み資格 | 制限のある霊園は、ほとんどありませんが、まれに宗旨宗派の規定のある墓地があります。 |

| 募集時期 | 墓地区画が無くなるまで、随時受付。 |

| 費用 | 永代使用料、管理料は公営に比べると高く、指定石材店なので、墓石代金が、たいへん高くなります。 |

| 墓地の形態 | 公園墓地が多く、法要施設等充実しています。 |

| メリット | 宗旨宗派は自由で、ご遺骨が無くても、生前墓(寿陵)を建てることが出来ます。 交通アクセスのよいところが多く、法要施設の充実やバリヤフリーで、お墓参りがしやすい。 |

| デメリット | 民営なので、宗教法人の名義貸しが多く、特に都会では経営者が変わることが多い。 お寺に言っても、業者に任せてあるからと相談に乗ってもらえない。 民営は、経営破綻での墓地の継続性の不安があります。 石材店や仏壇店が経営している事が多いのですが、運営が上手くいかないと、経営者が変わって運営方法が変化したり、経営破綻の場合は、墓地管理を誰もしてくれない事態になる事もあります。 指定石材店なので、墓石が高額になりますから、永代使用料、管理料、墓石代金の総額でご検討をお薦めします。 |

寺院墓地

| 経営主体 | 宗教法人(寺院) |

|---|---|

| 申し込み資格 | 一般的には檀家であることが条件なので、墓地購入の時に、入檀家契約(檀家になること)が付いてくる。宗派を変えなければならない事があります。 なかには、宗教不問のお寺や在、来仏教ならOKの寺院墓地もあります。 |

| 募集時期 | 墓地区画が無くなるまで、随時受付。 |

| 費用 | 公営や民営より永代使用料や管理料が割高ですが、寺院で大きく金額の差があります。 檀家のなるとお布施や寄付の負担があり、寄付金は何十万から、割り当てが百万を超える場合もあります。 |

| 墓地の形態 | 寺院の境内か隣接する墓地がほとんどです。 まれに郊外に霊園を持つ寺院があります。 |

| メリット | 手厚く供養してもらえてお寺の施設が使える様に便宜を図ってもらえます。 ご遺骨が無くても、生前墓(寿陵)を建てることも出来ます。 |

| デメリット | 永代使用料や管理料も高額ですが、檀家になると寺の維持管理のために、入団家志納金、お布施、寄付金、檀家を抜けて引っ越す場合は、離檀料を請求される事もあります。 全ての寺院では無いですが、指定石材店が決まっていることが多く高額の墓石代になるケースが多いです。 バリヤフリーの墓地が少なく、お墓のデザインや大きさに制限がある場合があります。 境内で他の寺院の住職が、勝手に典礼が出来ませんから、住職は指定になります。(一部の例外寺院を除きます) |

簡単に、代表的な霊園のご説明をしましたが、ここでよくあるご相談のご紹介をさせて頂きます。

よくあるご相談!

Question.1

「檀家にならなくてもいいと言われて、寺院の境内にお墓を建てたが、寄付金の催促の連絡がきた。」

Answer.1

お寺そのものが、利益を生むわけではありません!

檀家にならなくても、お寺にかかわる人たちで、支えて行くものだという考え方で、寄付がまわってくることがあります。

墓地購入の時に、檀家にならなくても良いのなら、宗旨宗派は問わないのか?寄付は今後発生しないか?の確認が必要です。

寺院墓地の場合、先代の住職からは寄付金の要望が無くても、住職が変わるということは、経営者が変わる事なのです。

経営方針が変われば、寄付の連絡が来るようになる事が有りますので、注意が必要です。

Question.2

「町営の墓地なので、公営だと思って申し込んだが、指定石材店だった」

Answer.2

町営でも、地域の石材店が財団法人をつくって、霊園の運営を町から、委託されているケースがあります。

財団法人は、利益を追求して行く会社の集まりですから、民営と同じです。

大切なのは、運営の母体が行政で無ければ、公営では無いです。

申し込みだけで、ご契約がまだであれば、別の公営霊園をお探しになることをお薦めします。

Question.3

民営の霊園で墓地の購入をしました。

自分で墓石材を決めて、指定の石材店の展示場へ行ったのですが、石材の名前が変えられていて、困惑してしまいました。

他の石材店では出来ないと言われましたが、どうしたらいいですか?

Answer.3

「どう申し上げていいのか、お返事に困るんですが、購入されてからでは、指定石材店とご相談になっておつくりになるしかありません!他の石材店では、お墓をおつくりできません!」

「石の見分け方は無いんですか?」

「HPの墓石の種類と性質をご覧になれば、石の画像が大きく出ています。ご覧になれば、石の性質などお分かりになって頂けると思いますが、指定の石材店に入手してもらうしかありません!大変高額になるかもしれませんが、ご希望の石種が有るのであれば、相談されるのも良いでしょう」

「見積もりだけでも出してもらえませんか?」

「申し訳ございません!金額をお聞きになると、ガッカリされますので、お出ししない様にしています。石材店さんと良くご相談されて、良いお墓をおつくりください」

ここがポイント!

何度か出てきた「指定石材店」について説明いたします。

指定された石材店からしか墓石を購入が出来ない制度が、「指定石材店制度」です。

寺院墓地では、通常1社~2社程度の指定石材店が多いですが、民間霊園の場合になりますと数十社指定の場合があります。

何も知らないで、霊園を見学されて申し込んだ場合は、申込をした石材店が、購入窓口になりますにで、ご注意ください!

指定石材店をしている石材店としていない石材店では、表現の仕方が違いますが、簡単に言うと、お金儲けの為に投資をして、利益を上げているのが指定石材店です。

霊園の造成、管理、営業の常駐などで、初期投資からランニングコストが、大きく出て行きますので、高くなっても仕方が無いですが、・・・?以前公営でお世話させていただいたお客様が、お仕事の関係で、お墓の改葬(お引越し)をされることになり、墓地事情の悪い地域で、民営霊園にされました。

現在の墓石の移動は断られて、墓じまいをされて、現地で建て直しをされることになりました。

私が90万でおつくりした墓石と、同じくらいの大きさの墓石で、400万の費用らしいです。

私もお話を聞いてびっくりしましたが、墓地事情が悪ければ、仕方ないですよね!

民営霊園でも寺院墓地でも、指定石材店は、提示金額で購入しないなら、彼らは売らなければいいのです。

売り手市場ですから、ボッタクリはやり放題です。

公営なら私が行けたんですが、墓地事情が悪ければ仕方ないです!

公営はどの石材店でもいいので、墓石代金はそれ程高くなりませんが、指定石材店は何社もあっても同じメンバーなので談合が可能です。

墓地をお求めになった霊園が指定石材店でしか建てられない場合、その石材店と商談をされて、言い値で墓石をおつくりになる方法しか有りません!

墓じまいやお引越し(改葬)の時も指定の石材店が行います。

お引越しのご依頼があっても、私どもは、指定石材店がお墓を片付けて、霊園外の置き場所に取りに行く形になります。

指定石材店に、ロウソク立ての修理を依頼されたら、修理出来ないと言われたそうです。

画像を拝見しましたが、御影石で、比較的新しい墓石でしたので、業者なら修理可能と判断出来ましたので、簡単な修理の方法をご説明をさせて頂きました。

つまり指定石材店以外では、霊園内のお墓に手出しできませんので、やりたい放題なのです。

地域で墓地事情が違いますので、お近くで条件の合った墓地をお選びになるしかありませんが、可能なら、指定石材店制度がない公営墓地がお薦めです。

※注意していただきたいのが、ここで公営霊園としてご説明しているのは、経営、運営主体が地方公共団体だということです。

公営とされていても、財団法人やNPO法人では無いということです。

財団法人は、幾つかの企業の出資で利益を追求します。

NPO法人そのものは、利益を生みませんが、仕入先や出入りの業者が利益を追求するからです。

地方公共団体の場合、業者の指定も無く、自由競争中でいいお墓をつくることが出来ます。

お墓は、高額だからいいお墓では無いと思います。

亡くなった方のことを思うと、立派なお墓を建てたいという気持ちはわかりますが、大切なことは遺された方々が、故人を偲び、悲しみを乗り越え、今を大切に生きていただく事では無いでしょうか?

無理して高いお墓を建てなくても、お参りしていただけるお墓がいいお墓です。

指定石材店でも特例があります。

民営霊園では、石材店や葬儀社の経営が多いので難しいですが、寺院墓地では特例があります。

指定石材店があっても、入山料を石材店が納めれば指定石材店以外でも建墓出来るケースがあります。

例えば建墓金額の20%を、入山料として納めれば、工事許可が出るケースがあるのです。

20%の入山料を納めても、指定石材店でつくるよりご自分の希望するお墓を、指定石材店より安くおつくりになる事が出来るケースがあります。

諦めないで確かめてみるのが良いでしょう。

近年、寺院墓地でも、頼まれればご紹介はしますが、どちらの石材店に依頼されても大丈夫とおっしゃるお寺さんが増えて来ました。

気持ちばかりの、お水代もお受け取りにならないご住職もおいでになります。

寺院墓地だからと諦めないで、ご住職に確認されると良いでしょう。

お墓づくりは墓地選びからです。

残り区画数が少ないなんて、言葉に惑わされずに、ゆっくりいい墓地をお探しください。

自分の宗派、交通の便、お墓参りのし易さ、費用など総合的に考えて墓地、霊園を選びましょう。