(投稿日) (最終更新日)

この記事の目次

お墓参りの作法と流れ

機会があるごとにお墓参りを

お墓は、大切だった人を偲び、ご先祖さまの菩提を弔い、供養するところです。

祈りの象徴であると同時に、精神的な拠りどころであり、ご先祖様から受け継がれた命を感じ、一人ひとりが先祖より与えられた命であることに気づき、感謝し、家族の幸せを祈るという意味が込められています。

お墓参りの時期に特に決まりはありません!

儀式ではありませんから、気軽に故人に逢いに行く様なお墓参りにしてはいかがでしょうか?

春秋のお彼岸、お盆、故人の命日、正月、年忌法要だけではなく、「進学・就職」「結婚・出産」というような人生の節目にも、家族が幸せに暮らしている報告を兼ねてお参りし、喜びを分かち合うようにしたいものです。

(お彼岸は春分の日、秋分の日の前後三日間を含む7日間です)

お墓の清掃、お供え、礼拝が基本です。

地方によっては、お盆に迎え火、灯篭(提灯)、塔婆などを供えますが、これについては慣習に従っていただく事にして、一般的なお墓参りのご説明をいたします。

お墓を掃除して清めて、お供え物をして個人や先祖に合掌します。

寺院墓地では、住職に挨拶して、本堂のお参りをしてからお墓参りをします。

服装は正装でなくてもかまいませんが、掃除しやすい身支度であまり派手な色やスタイルは避けます。

転ばない様に、歩きやすい履物がお薦めです。

お掃除のしやすい朝や日中に行くのがいいでしょう。

お墓参りは午前中に行くといいと言う教えがありますが、ご事情で夕方や夜になっても大丈夫です。

お墓参りの必需品です。

| 掃除用品 | 雑巾 | スポンジ | たわし |

|---|---|---|---|

| ほうき | ちりとり | 鎌 | |

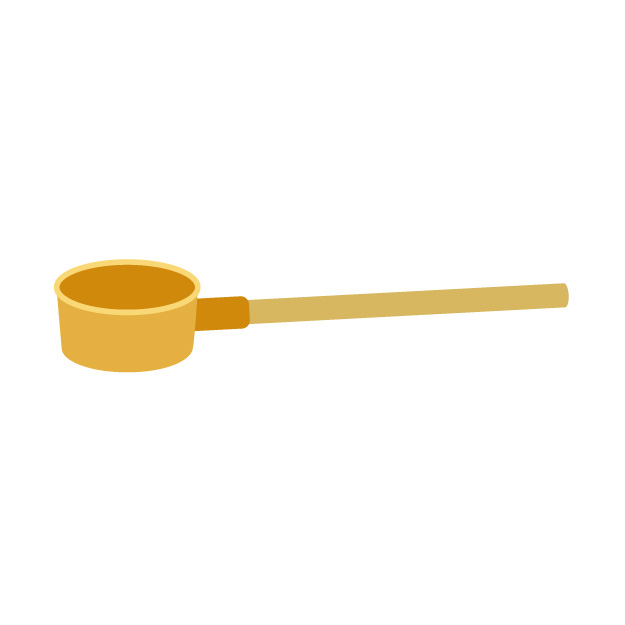

| 植木ばさみ | ゴミ袋 | 手桶・柄杓(礼拝兼用) | |

| 礼拝用 | 数珠 | 生花 | 線香 |

| ロウソク | お供え物 | ライター | |

| 半紙(お供えの下) |

手桶と柄杓は、ほとんどの場合,霊園の水場に備え付けがあります。

その他、お墓参り代行サービスや高齢者のためにお墓参り同行サービスがあります。

お墓参りの仕方(仏教)

手を洗い清める。

墓地に着いたら、まず手を洗い清め、手桶に水をくみ、お墓に向かいます。

寺院境内の墓地であれば、ご本尊にお参りをして、ご住職にご挨拶をします。

お墓の前で一礼・合掌をする。

お墓についたら、墓地の前で一礼、合掌礼拝をします。

墓石と周辺を掃除します。

周りの落ち葉やゴミの片づけ、草取りをします。

水桶から、たっぷりの水をかけて、拭いた時に墓石を傷めないように、砂ホコリ等を落としてから、柔らかい布やスポンジで墓石を奇麗にします。

(金属の付いたタワシや、研磨剤が付いたスポンジは、墓石をいためますからご注意ください)

お墓はご先祖様のお家です。

綺麗にしてさし上げる行為その物が、ご供養だとお考え下さい。

仏教の教えに餓鬼道があり、餓鬼に水を飲ましてあげる行為として、水をかけるのだそうです。

お墓に水をかけるのは、失礼ではありませんので、お水をかけてお墓を奇麗にして差し上げてください。

お供えをします。

墓石に水をかけて、生花、線香を供えます。

果物、菓子などは、半紙を折って墓石の上に置いて供えます。

お花は、短く切って風で倒れないようにして供えます。

花立が一つの場合は、墓前に向かって左側に供えます。

お花は、トゲや毒のあるものや香りが強いものは避けた方が無難です。

地域によっては灯明のロウソクを立てるところもあります。

その場合は、ロウソクに火をつけてから線香に火を移します。

線香には、故人にお参りに来たことを知らせるために、良い香りを食べて頂くために、場所や人を浄化するために、手向けます。

一束を持参して、そのままお供えする場合もありますが、一緒の方々おいでになれば、みなさんに分けます。

(天台宗と真言宗は3本・曹洞宗と臨済宗は1本か2本・浄土真宗は1本を折って横にします。あまり気にしなくてもいいですが、正式な作法でとお考えの方は、ご宗派のご住職にお尋ねになるといいでしょう)

ロウソクや線香に息を吹きかける事は、タブーとされています。

仏教では、明かりと香は仏さまにお供えする清浄な物とされています。

その為、人の口、身体、意識は「身口意」と言って、嘘をついたりする不浄な口から出す息を吹きかける事は、良くない事とされています。

息を吹きかけずに、手で扇いで消します。

ミニ知識

お墓に水をかける事は、墓石を清める意味があります。

仏教では閼伽(あか)と言って、あの世で飢えから救うお供え物とされています。

故人に、水を飲んでもらいたいと言うご供養の意味もありますので、失礼にあたるものではありません!

礼拝をします。

合掌して、故人や先祖の冥福を祈ります。

墓石よりも体を低くするのが礼儀なのでしゃがんで 合掌します。

お数珠の形や使い方は宗派で違いますが、一般的には左手に持ち、親指と人差し指の間にかけて合掌します。

合掌は、一般的に二つの掌(右が仏さま、左が自分)の指と掌をすき間なく合わせて祈ります。

(密教では、二つの手の指をそれぞれの間へ交互に組み合わせてジュに合掌をします)

複数人でお参りの時の順番は、故人と関係が深い方から順に始めます。

墓前で称える代表的な宗派のご本尊さまの名前(名号)です。

・天台宗:「南無阿弥陀仏」

・真言宗:「南無大師遍照金剛」

・曹洞宗・臨済宗(禅宗):「南無釈迦牟尼仏」

・浄土宗・浄土真宗:「南無阿弥陀仏」

・日蓮宗:「南無妙法蓮華教」

後片付けをします。

お供えした食べ物や飲み物をそのままにせずに、お参りが終わったら必ず持ち帰りましょう。

食べ物や飲み物の残りが、墓石を汚し落ちにくいシミになってしまいますし、カラスや動物が食べ散らかしたりして、フンで墓所が汚れます。

また残された飲み物の缶が錆びて、墓石に錆が付いて、落とせなくなったり、ビンが風で飛ばされると割れて危険です。

日本には、昔から同食信仰という習慣があり、古くから、故人と飲食をともにすることで供養するという考えもあります。

持ち帰られてもいいですが、墓所内や休息所、東屋で、故人を偲びながらお供え物を頂くのも良いでしょう。

感謝の気持ちや喜びを分かち合うようにお供えしている物も分かち合う気持ちで、おいしくいただきましょう。

お供え物は、放置せずに、頂くか持ち帰るのがマナーです。

お墓参りの仕方(キリスト教)

お墓参りの作法に大きな違いはありません。

掃除をして、お花を供えて礼拝します。

花はお仏花ではなく、カーネーションや白菊、白百合の様な、小ぶりの白い花を供えます。

お線香はお供えしません。

賛美歌を斉唱し、聖書を朗読したのち参列者全員で両手を胸のところで組合わせて合掌したりします。

お墓参りの時期の決まりはありませんが、命日にお墓参りをすることが多いようです。

その他

・カトリックの場合・・・11月2日は万霊節(死者の記念日)とされ、教会に集まって特別なミサが行われた時にお墓参りを行います。

・プロテスタントの場合・・・故人の死後一ヶ月後の昇天記念日(命日)と、死後5年目ぐらいまでは、毎年の昇天記念日に、記念会を行い墓前で祈りを捧げます。

お墓参りの仕方(神道)

神道のお墓参りの作法は、仏教と同じですが、お供え物と礼拝の作法が異なります。

花と線香はお供えしませんが、榊(さかき)とロウソクをお供えします。

神具にお神酒、塩、お水、洗米を乗せて八足台の上に供えます。

礼拝の作法は、ニ礼、二拍手、一礼をします。

お墓参りの時期は、祥月命日、・月命日・式年祭(仏教の年忌法要)

1年目に営まれる一年祭、二年祭、五年祭、十年祭があり、その後20年祭、30年祭、40年祭、50年祭が営まれる。

その他お盆やお彼岸にもお墓参りをするのが、一般的です。

お墓参りには、どんな花がいいですか?

故人が、亡くなって日が浅い場合は、淡い色や白を基調にしたお花がいいようですが、亡くなってから時間が経過している場合は、お好きだった花を供えられてはいかがでしょうか?

菊はお墓参りの定番ですが、邪気を払うという意味と長持ちするためと言われています。

その他、小菊、りんどう、キンセンカ、スターチス、ケイトウ、グラジオラス、カーネーション、アイリス、ユリ等もおすすめです。

避けた方がいいと言われる花を、お調べしました。

毒を持つ花

トリカブト・彼岸花・スズラン・スイセン

トゲのある花

バラ・アザミ・ザクロ

香りが強い花

バラ・ユリ

ツルのある花

アサガオ・クレマチス

故人がお好きの花の場合、お花屋さんでユリの花の花粉を取ったり、バラのトゲを取ったりしてお供えをされます。

造花をお供えしても良いかのご質問をよく伺いますが、特に造花、生花の決まりは無いそうです。

周りのお墓が生花ばかりで気になる場合は、自分も造花ではなく生花をお供えされてはいかがですか?

(造花をお供えの場合は、風で飛ばない様に、重りをつけることをおすすめです)

生花をお供えの場合は、傷みやすく、虫などが寄ってくる原因になりますので、お持ち帰りください。

故人が喜ぶお供え物は?

香・花・灯燭の3種類と故人を供養するための浄水と飲食(おんじき)を加えた五供が、お墓参りでの基本のお供え物です。

「香」:場を清め、故人の食べ物

「花」:故人が宿る依代

「灯燭」:道を照らし慈悲を表す灯り

「浄水」:人が生きていくうえで欠かせないお水は、仏様の好物

「飲食」:故人の好きだった食べ物で、果物やお菓子、お酒やジュースなどの飲み物。

仏教では、ニンニク、ネギ、ニラ等のニオイや辛みの強い野菜は避けた方が無難です。

また肉や魚等の生臭い物は、殺生を感じさせる食べ物ですから、避けた方がいいでしょう。

神道では、魚や卵も捧げます。

お彼岸のお墓参りは、春はぼた餅、秋はおはぎをお供えします。

春と秋のお彼岸には、ぼた餅やおはぎをお供えする地域がたくさんあります。昔から小豆には、魔除けの効果があると考えられていました。

赤い色は悪い物を追い払うので、貴重品だった砂糖と小豆合わせて作るぼた餅・おはぎは邪気を祓い、ご先祖への感謝を表すお供えとして定着したのです。

ぼた餅は「牡丹餅」がなまったもので、牡丹の花が咲く春彼岸のお供えに、おはぎは漢字で「御萩」となり、萩の花が咲く秋彼岸のお供えとされています。

ぼた餅はこしあん、おはぎは粒あんと区別されているケースが多いが、秋の小豆は、皮までやわらかいことから、「つぶあん」を使い、春の小豆は冬を越して皮が硬くなっていることから、「こしあん」を使ったためといわれる。

お供え物は、そのまま置かずに半紙に乗せてお供えします。

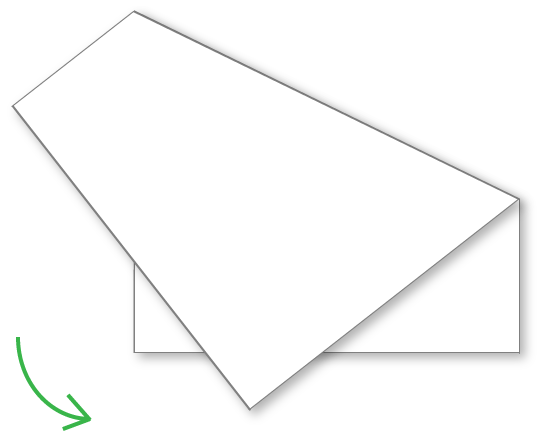

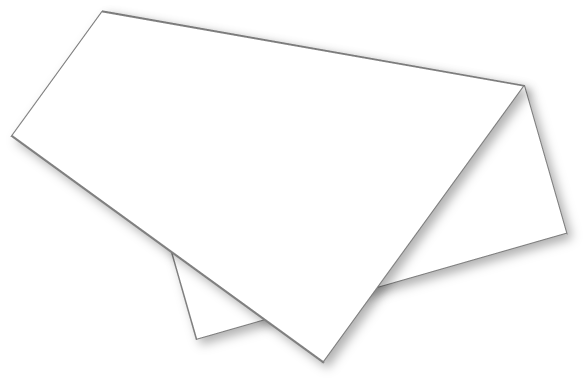

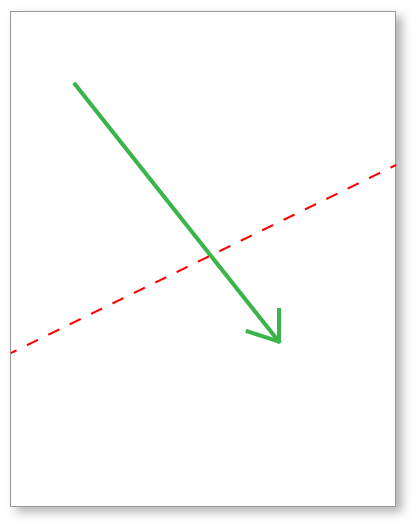

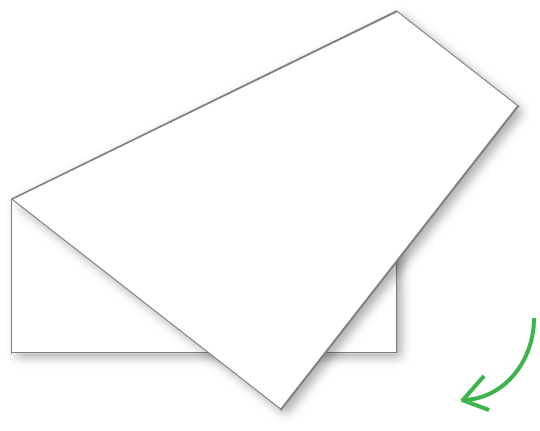

お供え物の下に敷く半紙(敷き紙)の折り方

普段のお墓参りやお彼岸、お盆の時はこのように折ります。

点線に沿って矢印の様に折り曲げます。

少し回して出来上がりです。

この上にお供え物をお供えします。

葬儀・中陰の不祝儀の時はこのように折ります。

点線に沿って矢印の様に折り曲げます。

少し回して出来上がりです。

この上にお供え物をお供えします。

簡単にマナーのご説明をしましたが、大切なのはご先祖様を思うお気持ちです。

堅苦しく考えないで、お気軽にお参りください。

遠隔地で、なかなか墓所に行けなくても、忙しくてお参りが出来なくても、何も悪いことは起きません!

故人やご先祖様は、子孫の幸せだけを願っておられるはずです。

霊園に近くの石材店に、お掃除やお花を供えて頂くことも出来ますが、お時間が出来た時には、是非お参りして差し上げてください。

お墓参りをすることで、日常の忙しさから離れて、非日常を感じられては如何でしょうか?

故人と語らう事で、今生きているご自分を考える事に、意味があるのでは無いでしょうか?

ご自分の為に、お墓参りをされてはいかかでしょうか?