(投稿日) (最終更新日)

ここでは、納骨式の手順、分骨の仕方、開眼供養、閉眼供養等、お墓で行われる仏事のご説明をいたします。

この記事の目次

納骨とは?

ご遺体を火葬して、ご遺骨を骨壺に収めて、お墓に安置する事です。

葬儀後しばらくの間、ご遺骨を自宅で安置しますが、通常忌明けの中陰(四十九日)を過ぎてから、お墓に納めます。

この時に行われる法事が納骨法要で、「納骨式」とも言います。

納骨をする意味

遺骨を納骨棺に納め安置する事で、安らかな眠りにつかれます。

葬儀から、ご遺骨を納めるまでの段階を経てゆく過程で、故人と親しかった方々が死を受け止め徐々に気持ちが和らいできます。

いつかはしなければならない納骨は、ご遺族にとって、大切な区切りの様なものです。

ご家族や親族と、よく話し合って決めましょう。

納骨の時期(いつまで)

「墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)」でも納骨時期の規定は「必ずいつまでに納骨しなければならない」という決まりはありません。

ただお墓が既にある場合は、一般的に、四十九日の法要当日に合わせて納骨する場合が多いようです。

忌明け法要で親族が集まった時に、納骨式も行うという流れです。

その後の百か日、一周忌、三周忌等の追善供養に親族が集まった時に納骨されるケースも多いです。

気持ちの整理、お墓の建立等の理由で、永く自宅に置いておく方もいらっしゃいますので、納骨の時期は様々です。

ご自身やご家族が納得するタイミングで納骨されることが大切です。

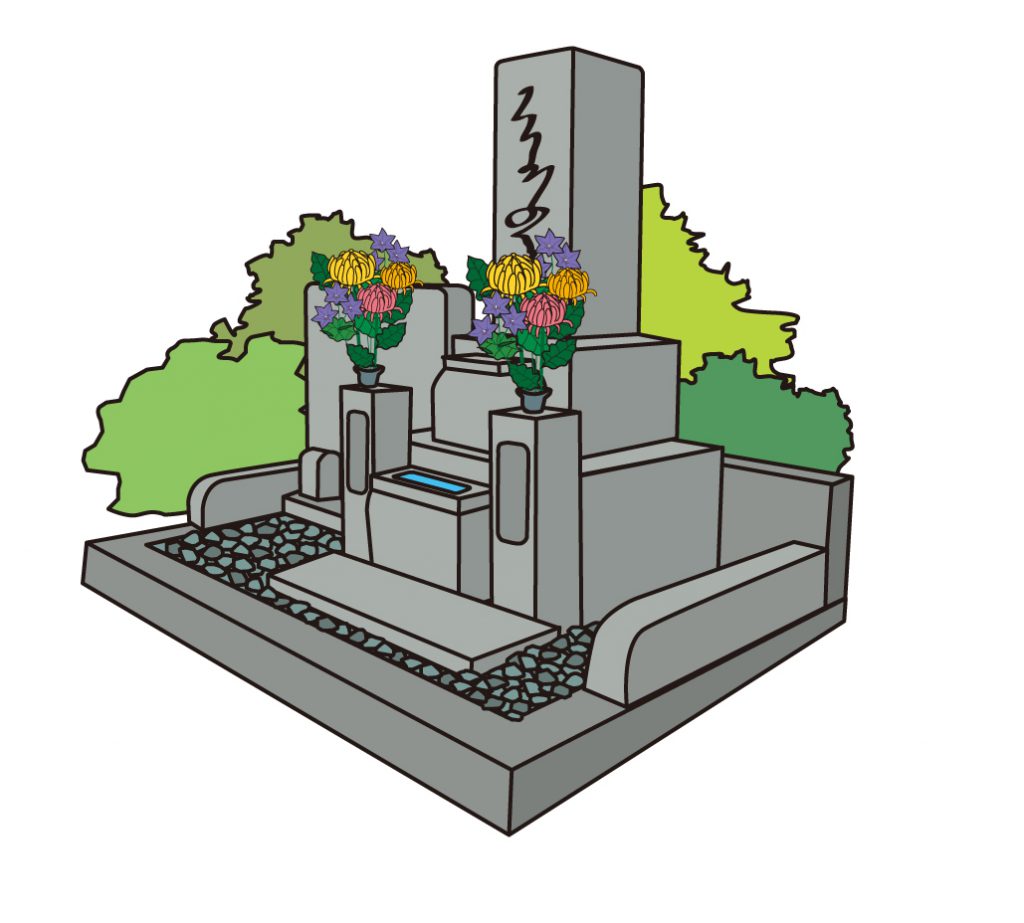

新たにお墓を建てる場合は、建墓までに2~3ヶ月かかるため、一周忌、お彼岸や初盆といった節目に合わせて納骨をされる場合、新しいお墓が出来上がった時の開眼供養の時に、納骨法要をされる方も多くなりました。

亡くなってから、3ヶ月をまたぐのを嫌い49日より前に納骨する地域や、火葬をされてから、速やかに納骨する地域もあります。

いつまでに、納骨しなければならないと言う納骨の時期がある訳ではありませんので、あわてて高い墓石の購入をして、後から後悔しない様にしたいものです。

心のこもったお墓づくりをお薦めします。

納骨をしなければならないと思っていても、故人を身近に感じていたい方には、手元供養という方法があります。

手元供養は分骨して、遺骨の一部を自分の側に残しておくものですが、最近需要が高まりました。

納骨式までの手順

①日程・納骨場所の決定

納骨するには、埋葬許可証が必要です。

これは、死亡届と引き換えに市町村役場や火葬場で受け取ることができます。

埋葬許可書の代わりに、火葬証明書に火葬済みの印が押された物を求められる事があります。

このほか、事前に記入しなければいけない書類もあるので、霊園や寺院に確認しておきましょう。

③お寺に法要の依頼

お経を読むといった宗教的な儀式が行われるため、事前に連絡して日程を決めましょう。

菩提寺の境内の墓地では無く、遠隔地の墓所までご住職に来て頂いたかなくてはならない場合、ご家族やご親戚が集まりやすい土日を希望する場合は、お寺さんのご都合があります。

なるべく早めにお坊さんに相談して、日程を打ち合わせするのが良いでしょう。

(早めのご相談をすれば、菩提寺のご都合がつかない場合でも、同じ宗派のご住職をご紹介して頂けることもあります)

④石材店に字彫りを依頼

お墓に故人の戒名(法名)を刻んて貰う為に、石材店に依頼をします。

その際、納骨の日程も伝えますが、石材店の都合や、悪天候で出来ない場合もありますので、2~3週間は余裕をみておいた方がいいでしょう。

墓石の竿石(仏石)部分に追加彫刻をする場合に、お性根抜き(動座複座とも言います)のお参りが必要な地域があります。

以前は、竿石を外して石材店に持ち帰って彫刻をしていました。

一旦、お墓を壊して、彫刻後に元に戻すことから、お性根抜きの儀式が行われました。

現在では、サンドブラストの普及から、竿石を外さないで、現地彫刻をすることが一般的になり、お性根抜きの儀式を省かれる方が増えました。

墓誌版に刻む場合には、お性根抜きのお参りの必要ありません。

⑤石材店に納骨式に来てもらう依頼

納骨の日には、石を動かしてお墓の中に納骨をしますが、家族や親族で対応が難しい場合は、事前に石材店連絡して手伝ってもらいます。

(納骨室の入り口を、コーキングでふさぐ地域があります。)

コーキングでふさがなくても水が入っても抜けるような構造や、カロートをご自分で開閉出来る様なお墓の作り方もあります。

石材店に相談すると良いでしょう。

ご自分で納骨が出来れば、石材店の手伝いは必要ありません!

⑥納骨に必要な書類の準備

納骨の際には、遺骨埋葬許可証(「火葬許可書」に「火葬執行済」と記載されたもの)を持参します。

火葬がお済であれば、火葬場でもらっているはずですが、見当たらない場合は、骨箱の中に入れられている事もありますので、探してみましょう。

霊園墓地を利用するときは、墓や納骨堂の使用名義人の使用許可証と一緒に印鑑を持っていきましょう。

⑦親戚や参列者に連絡

納骨式は基本的に身内だけで行うことが多いですが、電話や招待状で、親戚、参列者に日程の連絡をします。

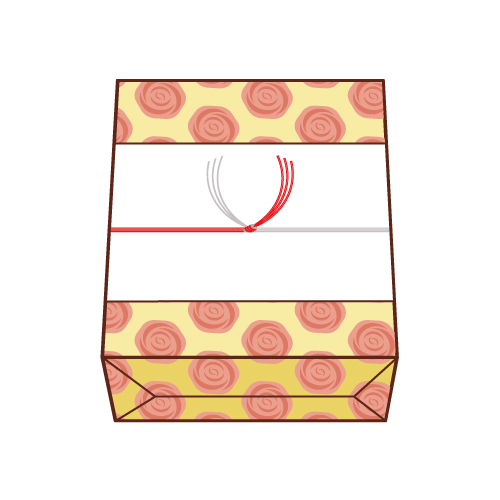

⑧食事・引き出物の準備

納骨式の後に食事の場を設けられる場合、食事や食事処の予約が必要です。

また参列された方へお渡しする引き出物の準備もしておきましょう。

(近年、ご家族、ご親族の場合、されないケースも増えてきました。)

⑨墓地の準備

石材店の手伝いを依頼された場合は、予め綺麗にしてくれますが、ご自分でされる場合は、墓石や墓地の周りを綺麗にしておきましょう。

当日の準備品です。

忘れものがないか、ご確認して下さい。

・ご遺骨

・火葬証明証(埋葬許可証)

・墓地の利用許可書(お寺の墓地や地域墓地では、不要な場合もあります。)

・印鑑(認印)

・お数珠

・お供え(海、山、野のお供えをそれぞれ用意します。

| 海の幸 | こんぶ、ワカメなど(スルメは仏事では使いません。) |

| 山の幸 | 野菜(大根・にんじん)、なすび、ピーマンなど(色とりどりのもの)、葉の付いた野菜があれば、望ましい。 |

| 野の幸 | 高野豆腐、しいたけ、さつまいもなど |

| その他 | 果実(季節の物)、菓子、赤飯、紅白の重ね餅(白餅でもよい)、一握りの洗い米と塩、酒 |

(お花と線香のみで行われることも増えてきました。宗派や地域でも違いますので、お寺さんにご確認ください)

・お布施(お車代、お斎料も)

・謝礼(石材店)

当日の服装

ご納骨される仏様のご家族は、出来れば礼服で。

・男性は

黒いスーツ(ダークスーツ)

白いシャツ

黒のネクタイ(地味なネクタイ)

黒の靴下・靴

・女性は

黒のスーツかワンピース(又は紺、グレー)

肌露出の無い服装

黒のストッキング・靴

光沢のないバックやアクセサリー・小物

(男女共に、革製品は控えた方が無難です)

そうでない場合も、なるべく落ち着いた色の服装をこころがけると良いようです。

キリスト教の場合

カトリックは、追悼ミサを行う際、プロテスタントは、1ヵ月目の召天記念日に納骨するのが一般的です。

仏教式と同じように、お墓が準備できていない場合などは、この限りではありません。

また、当日までの準備、当日の服装 に関しては、仏教式が参考になります。

異なる点は、宗教者が神父様(牧師様)であること、お供えはお花になり数珠や線香が不要です。

カトリックの場合は神父、プロテスタントの場合は牧師が聖書を読み、参列者は賛美歌を歌い、お祈りをささげ、献花をして終了です。

お墓が出来ていない場合は、後日納骨をします。

神道の場合

一般的に、火葬後、速やかに納骨を行いますが、お墓が準備できていない場合等は、五十日祭、一年祭などを目安に、納骨をします。

また、当日までの準備、当日の服装 に関しては、仏教式が参考になります。

異なる点は、宗教者が神官様であることで、お数珠やお線香が不要です。

神官様(神職)が立ち会い、埋葬祭を行います。

神饌とよばれる、塩、水、洗米などをお供えして、お祓い、祭詞奏上の儀式を行い最後に参列者が、玉串奉奠をして終了します。

神道の場合、敷地内にお墓を建てることはありませんから、一般的な霊園にて埋葬祭が行われます。

無宗教の場合

形のとらわれることはありませんので、全てが自由です。

49日以降にお納骨されることが多いですが、聖職者呼ばないで、ご遺族が納骨されます。お気持ちで、線香や献花をされても良いでしょう。

納骨法要を行わないで、家族だけで納骨を行う場合

最近では、公営霊園や民営霊園などの寺院が管理していない霊園では、納骨法要をしないで、家族だけで納骨されるケースも増えてきました。

法要をしなければならない決まりはありませんので、ご家族やご親族の理解が得られていれば、問題ありません!

法要をするしないに関わらず、寺院墓地で納骨する場合は、お寺に届けをした方が良いでしょう。

勝手に納骨をして、お寺との関係が、こじれる事にもなりかねません!

改葬等が必要になった時、お寺にお手数をかける事もあります。

納骨式の挨拶

近親者だけで行うケースが多いので、堅苦しい挨拶は入りませんが、納骨式に集まっていただいたことへのお礼はした方がいいでしょう。

納骨にかかる費用

納骨作業代金

納骨のお手伝いの料金は、石材店で違いますが、一般的にはカロート(納骨室)の開閉だけであれば、2~3万円ですが、お供え物やお焼香の台なども用意してもらうと別途費用がかかります。

近年、石材店に依頼しなくても、ご自分で納骨室の開閉が出来るようにつくられた墓石が増えて来ました。

石材店に相談されると良いでしょう。

戒名(法名)の追加彫刻料

墓石の竿石、墓誌に故人の戒名 (法名)を刻みます。

石材店に依頼しますが、彫刻料金は、3万円~5万円です。

多くの場合納骨の前に刻まれますが、2週間前以上前に依頼をして、何日前と伝えるといいでしょう。

僧侶のお布施

読経をお願いする場合は、お布施を包みます。

遠隔地から招いた時は、別途お車代を包みます。

法要施設使用料金

無料の施設と有料の施設がありますが、5千円~3万円程度です。

納骨堂での一時預かり

お墓が出来るまで、自宅にご遺骨を置かないで、納骨堂で一時預かりをしてもらうことが出来ます。

公営と民営がありますが、期間と施設で料金は違います。

永代供養って何?費用の相場と 一般的な墓石との違い!を参考にされてください。

分骨の仕方

遺骨の一部を分けて別々の場所で管理・供養することを分骨(ぶんこつ)と言います。

近年、都市部で生活される方が増えるなど、供養方法の多様化により、分骨を希望される方が増えています。

また信心深い方は、遺骨の一部を宗派の総本山や本山に分骨して毎日供養してもらいたいと願われる方もおいでになります。

遺骨を分ける時の状況(タイミング)で、手続きの方法が違います。

すでに埋葬されている遺骨を分骨するケース

このケースは、現在の住まいからお墓までが遠く、なかなかお参りできないので、近くに新しい墓を建てて供養したいので、分骨をしたいという理由です。

現在の墓地の管理者への相談や、様々な手続きも必要となります。

まだ埋葬されていない遺骨を分骨するケース

親族が、それぞれのお墓に埋葬をすることや近くの納骨堂に収蔵を希望する場合、また手元供養といって、ご遺骨を身近において供養することを希望している場合、故人が散骨を希望した場合などに多いようです。

埋葬前の分骨は、葬儀担当者へ分骨を希望することを伝えておくと、火葬後のお骨上げの際に、いくつかの骨壺に分けることができ、分骨証明書も、火葬上管理者に何枚も発行してもらえます。

各宗派の本山へ分骨するケース

遺骨の一部を宗派の総本山・大本山・本山に埋葬し、残りを家墓に埋葬する方法ですが、本山への分骨は、信心深い信仰者である場合や、菩提寺の薦め、地域的な慣習があります。

菩提寺や宗派の本山へ問い合わせれば、受け入れていただけるようです。

費用は、各本山で違います。

分骨の手続き

最初に納骨前の分骨の仕方のご説明をいたします。

①死亡診断書と死亡届を役所に提出すると、「火葬許可書」をもらい火葬場で火葬をしてもらいます。

②火葬後、遺骨と埋葬許可書を受け取りますが、予め分骨の意思を伝えて、「分骨証明書」を必要な枚数発行してもらいます。

③納骨先に提出します。慌ただしい葬儀の中ですから、届を葬儀社が代行してくれますので、相談して依頼しましょう。分骨する際の骨壺も用意してもらいましょう。

次に最も複雑な手続きが必要な、すでに埋葬されている遺骨を新しい墓へ分骨するケースのご説明をいたします。

①現在の墓地管理者から、分骨証明書を発行してもらう

現在の墓地の管理者に「分骨証明書」の発行を申請しますが、その際遺骨の移し替え先の、受け入れ証明の提出を求められることもあります。

墓地の管理者とは、公営では市町村か管理事務所、寺院墓地や民営では住職や管理会社の事です。

②お墓から遺骨を取り出す

証明書をもらった後に、カロート(納骨室)から遺骨を取り出します。

カロートの蓋が重たい場合は、石材店に依頼しましょう。

改葬の為に遺骨を取り出す際には、僧侶にお願いして、魂を抜くための閉眼供養をしてもらいましょう。

遺骨が骨壺内の水分を含んでいたり、汚れている場合がありますので、洗浄やパウダー化の処置が必要な場合があります。

③分骨先の管理者に証明書を提出する。

予め分骨をする旨の連絡をして、提出書類の確認をしておくといいでしょう。

分骨先の管理者に、元の墓地から発行された分骨証明書を提出します。

④新しいお墓に納骨する

霊園の管理者に分骨証明書を提出後、遺骨を埋葬することができます。

ここがポイント!

分骨には祭祀継承者の承諾が必要になる。

お墓には祭祀継承者がいて、埋葬された遺骨は、祭祀継承者の承認がなければ分骨はできません。

祭祀を主催する者で、墓地の管理者としてその名前が提出されています。

必ず親族から了承を得たうえで分骨を行う。

遺骨の一部を分骨して本山に納骨し、残りを家の墓に納骨することが昔から一般的に行われていましたから、宗教的にも問題ないといえますが、故人の遺骨の取り扱いに関わることですから、必ず親族のみなさんから、承認を得たうえで行いましょう。

「分骨をすると、成仏できない」「来世で五体満足で生まれない」とお考えの方もおいでになります。

故人も親族間で揉め事は望んでいないはずです。

本山分骨された遺骨は、合祀されるので返還されない

本山納骨は、殆どが合祀されます。

合祀は、多くの方の遺骨を一か所にまとめて納める供養方法で、合祀後には遺骨を個別に取り出すことができません!

そういった事を考慮した上でお願いしましょう。

手元供養の遺骨は、分骨証明書をもらっておきましょう。

手元供養や海洋散骨のように納骨しなければ(遺骨を分けるだけならば)分骨証明書は不要です。

手元供養は、将来的に納骨の可能性もありますので、貰っておいた方が無難です。

<永代供養

お墓を継承することが難しいといった理由から、お寺の管理する合祀型の永代供養墓に納骨して供養してもらうことも出来ます。

費用や管理費など、寺院で違いますので、確認された方がいいでしょう。

ここがポイント!

墓石をつくる時に、納骨室をコーキングでふさがなくても、気密性が高く、簡単に開けることが出来る構造にしてもらう事で、ご自分で納骨できるようにしてもらいましょう。

納骨室を観音扉にしてあります

香炉の中に納骨室の入り口が作ってあります。

このように、墓石の作り方で、女性やお年寄りでも納骨しやすい様にできます。

コーキングで、納骨室の入り口を塞いで、石材店が納骨の手伝いをしているのは、一部の地域です。

全国では、手伝いが無くても、納骨が出来るお墓のつくり方が沢山あります。

石材店に相談しましょう。

開眼供養の手順

お墓を新しく建てられ、魂が入れられる事は故人にとっても遺族にとっても喜ばしいことです。

開眼供養(開眼法要)とは、仏壇、お墓、位牌などを新しく購入する際に、僧侶を招いて読経をして頂く慶事で、入魂式、魂入れとも言います。

仏像の目を開くという意味があり、この法要を行って初めて、仏像に霊験が宿ります。

仏像作りでは、大部分ができあがった後、最期に「点睛」と言って目を描きこみます。

人の手で作られた像に尊い魂が入って仏像が完成することから、これを儀式としたものが、開眼法要です。

浄土真宗では、本尊などに魂を込めるという概念はありませんので、開眼供養は行わず、御移徙(おわたまし)という慶事の法要を行います。

阿弥陀如来とお墓の縁を頂くものとしての「建碑慶讃法要」「墓所建立法要」「お墓開き」などの名称がそれにあたります。

開眼供養は一般的には祭祀継承者が行いますが、特に決まりはありません。

奈良時代につくられた東大寺の大仏が、始まりだといわれています。

僧侶への連絡

寺院から離れている墓地では、移動に時間もかかるので、早めに連絡をして日程の調整をお願いしましょう。

広い霊園に来てもらう際には、予め待ち合わせの場所と連絡方法(携帯電話など)を確認しておきましょう。

菩提寺が無い場合は、霊園管理者や石材店に相談して、希望の宗旨・宗派の僧侶を紹介してもらうか、ネットで派遣してもらえるサイトに依頼しましょう。

日時の決定をします。

納骨する遺骨がある場合は、通常、四十九日、百か日、一周忌などに、納骨式とあわせて行うことが多いです。

生前墓(寿陵墓)も開眼供養を行いますが、完成時に行われることが多いです。

僧侶や石材店と相談するといいでしょう。

親戚や参列者への連絡

参加者は、ご家族やご親戚が多いですが、特に決まりはありません。

日程が決定したら、連絡をして、出欠をたずねます。

案内を行う際には、開眼供養だけなのか、納骨も一緒に行うのかを伝えましょう。

会食・引き物の手配

会食や引き物を用意する場合は、墓地施設、料亭、ホテルの手配をして、手土産を用意します。

最近では、僧侶にお車代やお膳料を用意して会食されないケースも増えています。

墓地の準備

新しいお墓の場合は、石材店が予め白い布を竿石に巻いてくれる地域があります。

納骨法要とは、ここが違うだけです。

海、山、野の物、洗い米、お酒等をお供えする事もあります。

お供えやお焼香の台等の必要が無ければ、石材店の手伝いは、必要ありません!

家族、親族で行いますが、服装、お供えは納骨法要が参考になります。

ロウソクは、慶事なので納骨法要の白ではなく、慶事の赤を使うことが多いですが、ご住職で違います。

開眼供養のお供えは、納骨法要のお供えを参考になさってください。

僧侶への謝礼の準備

僧侶への謝礼は、法要前に挨拶をする際に渡しますが、法要後でも失礼ではありません!

お布施の相場と渡し方をご参考にしてください。

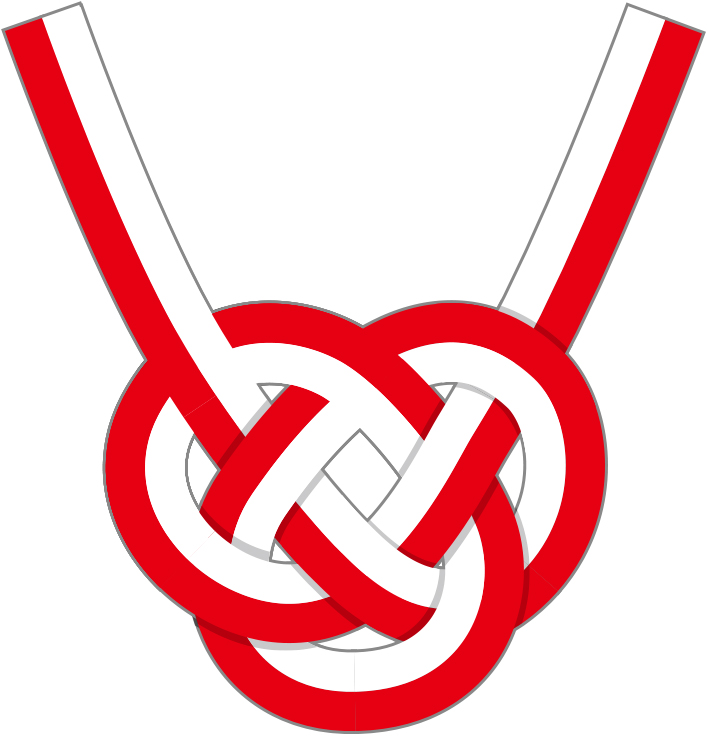

開眼供養だけ行い納骨が無い場合は、慶事となります。

紅白蝶結びの水引がかかった祝儀袋に、表書きを御建碑御祝、建立御祝、建立祝、祝建碑とします。

お布施に用いられる水引の色は「紅白」で、祝儀袋が金封だとあわび結び、のし袋だと蝶結びですが、熨斗(のし)は、生ぐさものという意味合いから仏事ではつけません。

納骨法要と開眼供養を同時に行われる場合などは、仏事と慶事が重なってしまいます。

地域にもよりますが仏事を優先する場合が多き、奉書紙または白封筒などを使用して、水引は用いません。

石材店への謝礼

石材店への謝礼は、墓石を建てた場合に、墓石代金にサービスとして含まれている場合と、別途費用がかかる場合があります。

開眼供養に納骨法要も合わせて行う場合に、納骨の蓋がご自身で開けられないケースやコーキングで塞ぐ地域では、石材店に依頼をします。

地域差がありますが、費用は3万円ぐらいです。

焼香台、花や果物などのお供えも依頼できますが、1万円程の追加の費用が発生します。

開眼供養の服装

開眼供養はお祝い事ですから、落ち着いた服装であれば問題ありませんが、納骨も行う場合は、基本的には喪服で参列します

開眼供養のお祝いのお返し

お祝いを頂いた場合は、一般的にお祝い額の半返し相当の品物を志、御礼、内祝いとしてお返しします。

閉眼法要の手順

お墓を改葬する、つくり直す時は、開眼法要とは反対に、墓石から魂を抜いて、ただの石に戻す法要の事です。

「閉眼」とは、本来は「仏像の目を閉じる」ということからきています。

この法要の呼び方は、宗派によって異なります。

墓石に宿った仏様の魂を抜きとる際の供養ととらえる宗派では、閉眼法要、御魂抜き(みたまぬき)、お精抜き(おしょうぬき)、正式には、撥遣(はっけん)と呼びます。

浄土真宗では、魂を抜いたり、入れたりという考え方はありませんので、鎮座していらっしゃった場所をお移りいただくという意味で、遷仏法要、遷座法要と言います。

閉眼法要(閉眼供養)は、身内だけで行うのが一般的で、皆に集まってもらう必要はありません。

僧侶に依頼し、お経をあげてもらいますが、用意するものは、ろうそく、線香、お花です。

お経が終わった後、墓石の中の遺骨をすべて上げ、自宅又はお寺に預けるか、新しいお墓に納骨します。

棹石をお寺の無縁墓に合祀される地域と、すべてを解体処分される地域や場合があります。

墓地を更地にして、管理者に返還し、墓石の処分を石材店に依頼します。

また、仏様の魂は竿石の部分に宿っていると言われていますので、墓石に文字を追加するような竿石の部分を動かさなければならない場合も、お寺の住職や僧侶に閉眼法要(閉眼供養)を行ってもらう必要があります。

現在では、竿石を解体して、字彫り業者に持っていくのではなく、現地で解体せずに彫刻しますので、追加彫刻では、お性根を抜かないケースがほとんどです。

開眼法要の場合は、慶事ととらえて祝儀袋、年忌法要や葬儀の場合は不祝儀袋を使いますが、閉眼法要は、慶事でも弔事でもないので、白封筒に御布施と表書きします。

なお、寺院墓地から墓を移す場合に、改葬を機にその寺院の檀家でなくなることもあり、いままで先祖の供養をしていただいた寺院に対する感謝のために、お礼の金額をお布施に含んで包まれることが一般的です。

このお布施は、あくまで感謝の気持ちを表すもので、契約解除金ではありません!

離檀料という言葉も聞かれますが、そのような表現は本来存在しません。

納骨の方法やお供えも、簡略化されてきていますが、お経をお願いする際には、お布施が必要です。

お布施の相場や、お布施の渡し方について知りたい方は、お布施の相場と渡し方のページをご覧になってみてください。